【はじめに】

起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)は、自律神経の調節機能のバランスが崩れることで様々な症状が現れる身体的な病気です。特に思春期の子どもに多く見られ、急激な身体の成長に自律神経の発達が追いつかないことが原因の一つと考えられています。

見た目では分かりにくいため、「怠け」や「サボり」と誤解されがちですが、子どもの怠けや親の関わり方とは無関係であり、決して叱責せず、寄り添う姿勢が非常に重要です。

起立性調節障害の症状は多岐にわたり、立ちくらみやめまい、強い倦怠感、朝起きられない、頭痛、腹痛、動悸、食欲不振、顔面蒼白、失神などがあります。これらの症状は午前中に強く現れ、午後から夜にかけて徐々に改善する傾向があります。

【ご自宅でできる主な非薬物療法と生活上の工夫】

- 規則正しい生活リズムの確立

・夜更かしや朝寝坊を避け、昼寝はしないよう心がけましょう。ただし、無理に強制するとストレスになるため、その子に合わせて無理のない範囲で指導することが大切です。

・就寝の1時間前までに入浴を済ませ、心身をリラックスさせ、体が冷えないうちに睡眠をとりましょう。

・起床時には家族の協力が非常に重要です。

– カーテンや雨戸を開けて部屋を明るくし、目覚めやすい環境を作りましょう。

– 本人と事前に相談して決めた時間に穏やかに声をかけ、血行を良くするために優しく体をさすってあげたり、シャワーやお風呂を用意してあげることも推奨されます。

– 体を強く揺すったり、乱暴に布団をはがしたりすることは避けるべきです。

- 起立時の工夫と身体操作

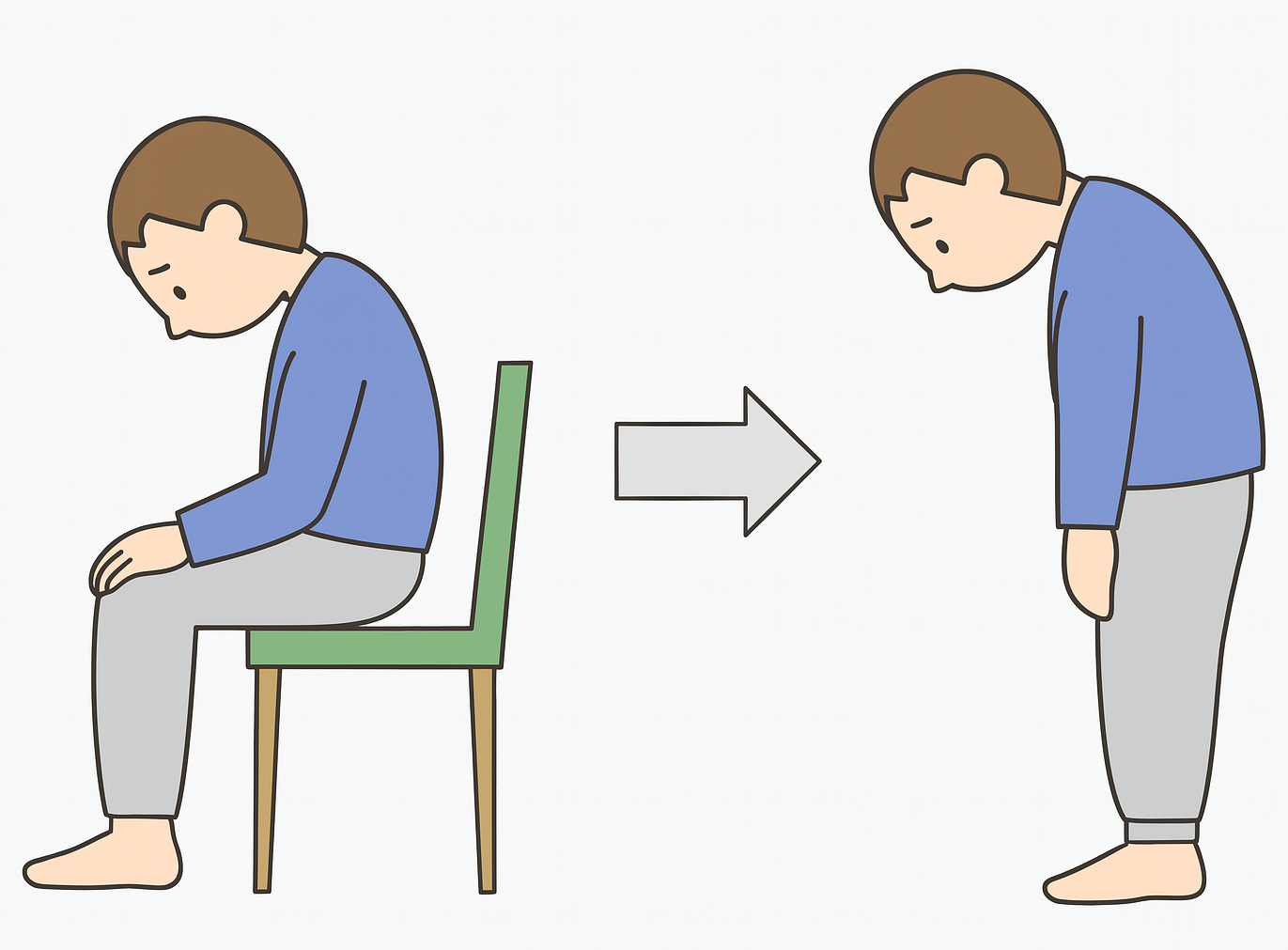

・急に立ち上がらず、頭を下げて前かがみになりながら、約30秒かけてゆっくりと起立するようにしましょう。

・歩き始めるときも、頭を下げて前かがみになると、脳血流の低下を防ぎ、失神を予防できます。

・立っている間は、足踏みをしたり、靴の中で親指と人差し指をこするなど、指先を動かしたり、両足をクロスさせたりすることが効果的です。立っている状態で動かない時間は1~2分を限度としましょう。

・就寝時には、頭部を足よりも約30センチ高くして寝ると、起床時の症状が軽減されるとされています。

・起床時に、①横になったまま肘をついて頭だけ起こす、②ベッドや布団の上で座った状態になる、③頭を下げて前かがみになりながらゆっくりと腰を上げる、④前かがみの姿勢で歩き出す、という手順をとると、症状が抑えられやすいです。

- 水分・塩分・栄養摂取

・循環血漿量を増やすために、十分な水分をこまめに摂取することが必須です。

– 推奨される水分摂取量は、体重40kg以上の子どもで1日2リットル以上、40kg未満では1.5リットル以上です。尿の色が透明であることが目安となります。

– スポーツドリンクは塩分も摂取できるため効果的です。

・血圧を上げるために、やや多めの塩分(1日10~12g)を食事やおやつを通じて摂取しましょう。自然塩が推奨されます。

・お菓子やジュースの頻度を減らし、タンパク質を積極的に摂取しましょう。

・成長期の子どもや月経のある女性では、鉄分や酵素の不足に注意が必要です。

・腸内環境が悪いと栄養吸収が妨げられるため、腸内環境の改善にも配慮しましょう。

- 運動習慣

・毎日の散歩程度の軽い運動を習慣にしましょう(例:15分のウォーキング)。

・心拍数が120を超えない範囲の運動(腹筋など寝た姿勢のもの)から始めましょう。

・臥位や半臥位から始められる下肢運動も有効です。

- 環境調整と精神的サポート

・高温の場所や長風呂は避け、梅雨や夏場には特に注意を。

・子どもの気持ちに寄り添い、叱らず、辛さに共感することが大切です。

・不登校や引きこもりが見られても焦らず、柔軟に対応しましょう。

・認知行動療法などの心理療法も効果的な場合があります。当院でもカウンセリングなどを実施しておりますのでご相談ください。

・女性では月経周期に影響を受けやすいため、婦人科と連携することも場合によっては症状改善が期待できます。必要時はご相談ください。

【薬物療法について】

- 薬物療法は非薬物療法と並行して行われ、特に中等症以上で用いられます。主な薬は以下の通りです。

- 血圧・脈拍に関する薬剤

・ミドドリン塩酸塩(メトリジン):血管を収縮させて血圧を上げ、脳の血流低下を防ぐ薬

・メチル硫酸アメジニウム(リズミック):交感神経を促進し血圧を上げる

・プロプラノロール塩酸塩(インデラル):心拍数をコントロールして動悸や過剰な交感神経反応を抑える薬

漢方薬

・半夏白朮天麻湯:頭痛・めまい・立ちくらみに

・小建中湯:胃腸虚弱・腹痛・倦怠感に

・柴胡桂枝湯:ストレス関連症状に

服薬サポート

・起床時に寝床で服用

・部屋を明るくし、そのまま1時間休ませる

・朝食は消化の良いものを、会話を交えながら無理なく

・効果には1か月程度かかるので焦らずに。

メリット

・症状緩和に効果的

・学校生活や日常生活の改善が期待できる

デメリット

・副作用の可能性(動悸、頭痛、吐き気など)

・持病や他の薬との併用に注意が必要

・漢方薬にも副作用があるため医師への相談を

【診断と補足】

診断は問診、検査(血液、心電図など)と新起立試験で行われます。起立性低血圧や体位性頻脈症候群などのタイプが診断され、治療方針が決まります。

親も同様の症状を経験しているケースは約50%とされますが、必ずしも遺伝によるものではありません。

水分不足では昇圧剤の効果が発揮されにくく、血漿量の確保が重要です。

【最後に】

起立性調節障害の治療には、ご家族の理解と協力が何よりも大きな支えとなります。毎日同じようにいかないこともあるかもしれませんが、それは決して失敗ではありません。焦らず、比べず、その子のペースに寄り添いながら、できることから一歩ずつ積み重ねていくことが大切です。

医師や専門家のアドバイスを受けつつ、つらいときは遠慮なく周囲を頼ってください。

子どもの回復には時間がかかることもありますが、その過程で「一緒にやっていこう」というご家族の姿勢が、何よりも子どもの安心と力になります、焦らず一緒に治療に取り組んでいきましょう。

※下記資料から上記内容がダウンロードできますので、ご利用ください。

https://www.kei-mental-clinic.com/wp-content/uploads/2025/07/efc7225e28f0f3bc1d53011ece394bd6.pdf