こんにちは大阪市城東区鴫野駅から1分「けいクリニック」院長、精神科専門医の山下圭一です。

今日はADHDの診断に関し検査方法や診断後の治療も併せて説明していきたいと思います。

最初に本日の記事を簡潔にまとめると、 ADHDと診断されるにはADHDの診断基準を満たしておりそれが12歳以前より存在していること、またその発達凸凹があることで日常生活に支障を生じていることが必要になってきます。

そのため現在の症状やそれによる日々の生活の困りごとに加え、小さい頃や学生時代の話、周囲の方からの客観的な情報を聴取した上で、心理検査などを実施します。 以上の情報から総合的に判断し診断をしていくということが一般的な流れになっていきます。

目次

1.ADHDとは

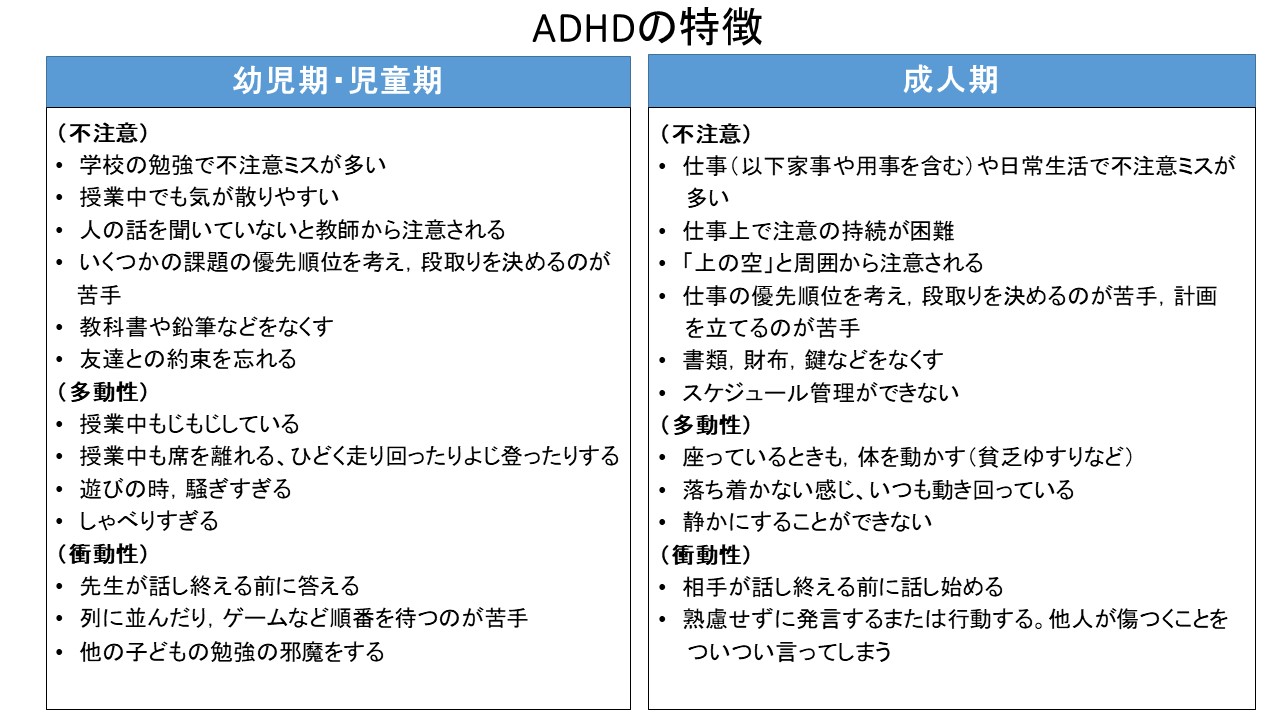

ADHD(注意欠如多動性障害)は不注意、多動性、衝動性の3つの特徴を主な症状として認める発達障害の1つです。

子どものADHDは100人に5人程度見られると言われており、女児より男児に3~5倍にに多く認められることが知られています。

大人のADHDは様々な報告がありますが、その結果を総合すると2.5%程度と言われており、男女比も1:1になると言われています。

原因としては脳の機能異常によるものと考えられており、脳のネットワーク調整の不良によって実行機能や報酬系、時間調節機能に障害があると言われています。

発達障害は子どもから大人になる過程で症状が改善する方もおられますが、基本的には生まれ持った特性なので幼少期から大人まで継続していくものと考えられます。

また近年大人になる過程で症状が目立つようになり大人になってからADHDと診断される方が増えていると言われています。

これは子どもの時は保護的な環境で症状が目立たなかった方が大人になるとともに生活の変化、例えば結婚や転職などの環境の変化で負荷が増えることで症状が目立ってきたと考えられています。

具体的には子どもは両親や学校の先生に「忘れ物やケアレスミスが多い、集中力が続かない。立ち歩きがある、ジッとすることが出来ない、口より手が出てしまう」などの困りごとを指摘されて受診される一方、大人の場合は「仕事でミスが多い、忘れ物が多い、整理整頓ができない」などの困りごとをご自身で訴えて受診される方が多い印象です。

ADHDの症状の特徴を以下に挙げておきます。

2.ADHDの診断方法

ADHDの診断に関しては生まれてからこれまでの生育歴と現在の困りごとや診察室の様子、心理検査やその他の検査を通して総合的に行います。

診断のポイントとして12歳以前から症状が持続していること、その症状は子どもであれば家と学校、大人であれば家と職場など2つ以上の状況で症状を認めることが重要になってきます。

そのため本人の主観的な症状だけでなく家族や学校の先生、職場の上司や同僚など客観的な意見も重要になってきます。

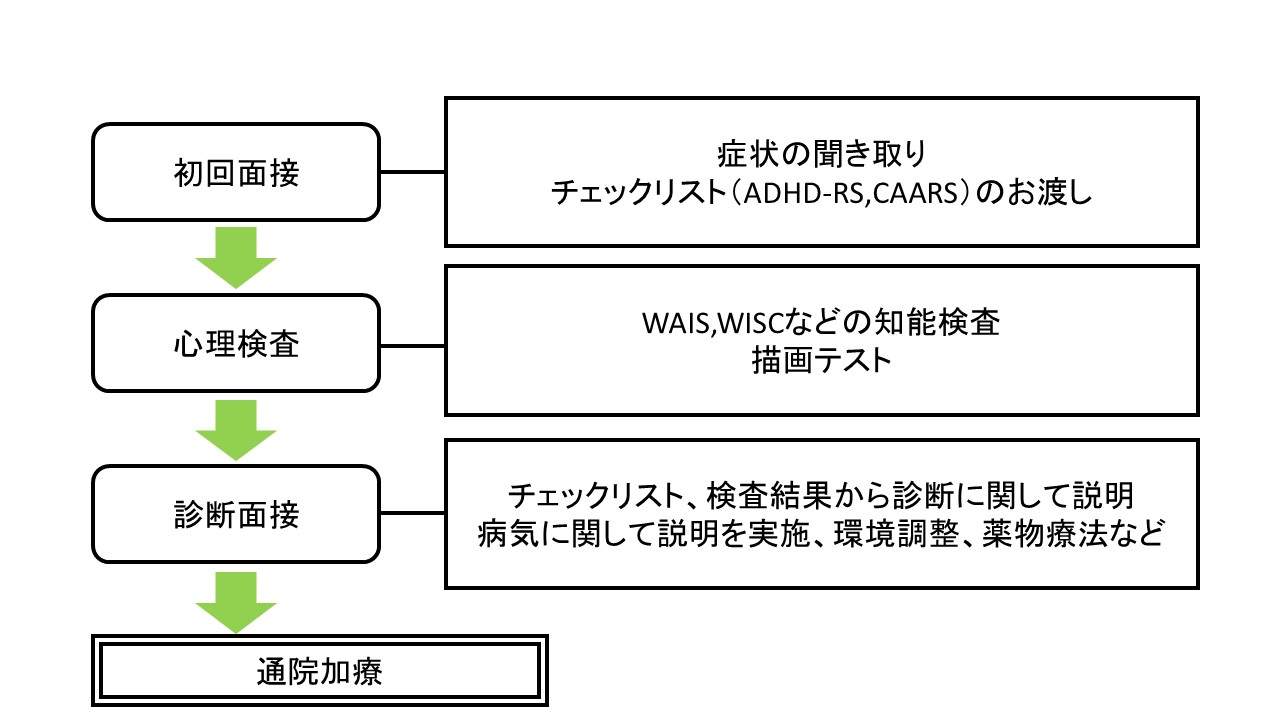

また「自閉スペクトラム症」など他の発達障害でも不注意などの症状が出ることがあるため他の発達障害が原因ではないか、また他の発達障害が併存することもあるのでそちらに関しても注意することが重要です。加えて「うつ病」などのその他の精神疾患が原因で集中力の低下などの症状が起こることがあるため、そういった症状がないのか考えてくことも必要になってきます。 当院では診察を行った後、子どもであればご家族や学校の先生に「ADHD評価スケール」というチェックリストを記載し、大人の場合「CAARS」という自己記入式のチェックリストを記載して頂き情報収集を行います。その後知能検査や人格検査などの心理検査を実施した上で診断を行っていく流れとなっています。

3.ADHDの検査

ADHDの検査に関しては

①質問用紙法による評価スケール

②心理検査

③器質的疾患の検査

などを必要に応じて行っていくことになります。

各種検査に関して説明した上で当院で実施している検査に関しても説明していきます。

①質問用紙法による評価スケール

質問用紙を使って一貫した指標で行動を評価していくことはADHDの診断に役立ちます。

現在わが国で使用されているADHDの評価尺度は「ADHD-RS」と「Conners 3」と「Conners Adult ADHD Rating Scale」になります。

1)ADHD-RS

ADHD-Rating ScaleはADHDの診断基準に沿った不注意、多動性‐衝動性に関する18項目を4段階で評価していく評価尺度になります。またこれは学校版と家庭版に分かれており年齢別に基準となる点数も設定されています。

もともとはアメリカで作成された評価尺度で日本では2008年に翻訳出版され「日本ADHD学会評価スケール作成委員会」によって評価を行った上で日本版のスコアシートが作成されました。 こちらは診断の参考にもなりますし、薬物療法やその他の治療の有効性の評価にも役に立ちます。

2) Conners 3

この評価尺度は1960年代にジョンズ・ホプキンス病院のコナーズ博士が精神科を受診した青少年の問題を把握することを目的に両親や学校の先生が記入できる尺度を開発したことをきっかけに作成されました。

「コナーズ評価スケール」から改定を重ね2008年に「Conners 3」が登場しました。 この評価尺度は保護者110項目、教師115項目、本人99項目からなります。 日本で使用されている「Conners 3日本語版」は親用、教師用、本人用がありロングバージョンで親用110項目、教師用115項目、本人用99項目となっており、ショートバージョンはそれぞれ41項目で構成されています。

ADHD-RSより項目数が多い分、色々な面からの評価が可能になりますがADHD-RSが18項目なのに比べて圧倒的に項目が多いため採点や評価に時間がかかることが難点です。また日本語版の妥当性が検討されていない点も注意を要するところです。

3) Conners Adult ADHD Rating Scale(CAAARS 日本語版)

上記のコナーズの成人版の評価尺度になります。日本語版があり、18歳以上の成人を対象に本人用と家族用の2種類があり66項目の質問から構成されています。

質問の回答結果からADHDの不注意、多動性、衝動性など各症状の困り感が数値で出ます。

現段階で上記3つの評価尺度がありますが、当院では「ADHD-RS」と「CAARS」を実施しております。ただ自己記入式の評価尺度になるため、その結果だけで診断ができるものではなくその他の情報も加味して総合的に診断していくことになります。

②心理検査

心理検査には大きく分けて知能検査・発達検査や人格検査などがありますが、必要に応じて色々な心理検査を組み合わせて評価を行っていきます。

ここでは知能検査・発達検査と人格検査に分けてADHDの検査に関して説明をしていきます。

1)知能検査・発達検査

知能検査・発達検査として日本で行われているものとしては「ウェクスラー式知能検査」と「ビネー式知能検査」と「K式発達検査」が良く使われています。

ここで気を付けてほしいのは知能検査・発達検査上でADHDの方はその発達特性に応じた得意苦手を認めることが多いのですが、検査のみでADHD等の発達障害の有無を判別できるということではありません。知能検査・発達検査はあくまで診断の補助的なものでありそれ以外の項目からも総合的に判断していくことになります。

当院では「ウェクスラー式知能検査」を実施しており対象年齢5歳~16歳までのWISC-Ⅳとそれ以上の年齢が対象のWAIS-Ⅲ、Ⅳを実施しております。

2)人格検査

一般的に人格検査と呼ばれるもので良く行われているものとして「描画テスト」「文章完成法」「PFスタディ」「ロールシャッハテスト」などが挙げられます。

こういった検査は上記の知能検査・発達検査が認知的な側面に対して評価していくことに対して情緒的な側面に関して評価を行っていく検査になります。

ADHDの方は少なからず症状として「落ち着きのなさ」「がまんのなさ」「気の散りやすさや、だらしなさ」を認めており、それが日常的にネガティブな評価を受けることで結果的に「自信のなさ」「不安」や「気分の落ち込み」「気力のなさ」などの問題が生じると言われています。

そのためそういった点にも注意し情緒的、気持ちの面での評価を行っていくことが必要になっていきます。

当院では描画検査を中心に、必要に応じて他の人格検査を実施しております。

③器質的な疾患の検査

器質的な疾患とは臓器そのものに炎症や癌などの病変があり、その結果として様々な症状が出現する病気のことをいいます。

臓器そのものに異常があり、症状が出ている病気のため、検査を行えば必ず症状の原因となる異常が見つかります。

身体的な病気が原因でADHDのような症状が出現することがあるため、必要に応じ検査を実施して器質的な疾患を除外していくことが必要になってきます。

例えば「てんかん」は突然のけいれんや意識消失などの発作を特徴とする病気ですが、その発作の後に出る症状として「もうろう状態」と言ってボーっとしてしまう症状があります。

その「もうろう状態」が不注意や多動に見えることがあります。

また睡眠障害の1つでナルコレプシーなどの突然の眠気を特徴とする病気や、甲状線の病気など色々な病気で不注意・多動・衝動性が出現する可能性があります。

上記のような身体の病気を区別するために必要に応じて脳波検査や血液検査、CTやMRIなどの頭部画像検査を実施する必要があります。

ただし上記のような身体の病気がある場合は不注意や多動・衝動性以外にも別の症状が出現する、幼少期からなどではなくある一定の時期から突然症状が出現するなど典型的なADHDの経過と異なることが多いです。

そのため症状の出現時期や、それ以外の症状がないかしっかりと症状の経過を聞いていくことがこのような身体の病気を見分ける基本となってきます。

当院では脳波検査や頭部画像検査は行っていないので、これまでの経過や症状の出現の仕方などをお伺いした上で必要があれば他の医療機関での検査を実施させて頂きます。

以上がADHDの検査になります。 ADHDの診断には診察と併せて①質問用紙法による評価スケール②心理検査③身体の病気の検査などを必要に応じて実施していきます。 では次は診断した後の治療に関して説明していきたいと思います。

4.診断した後の治療に関して

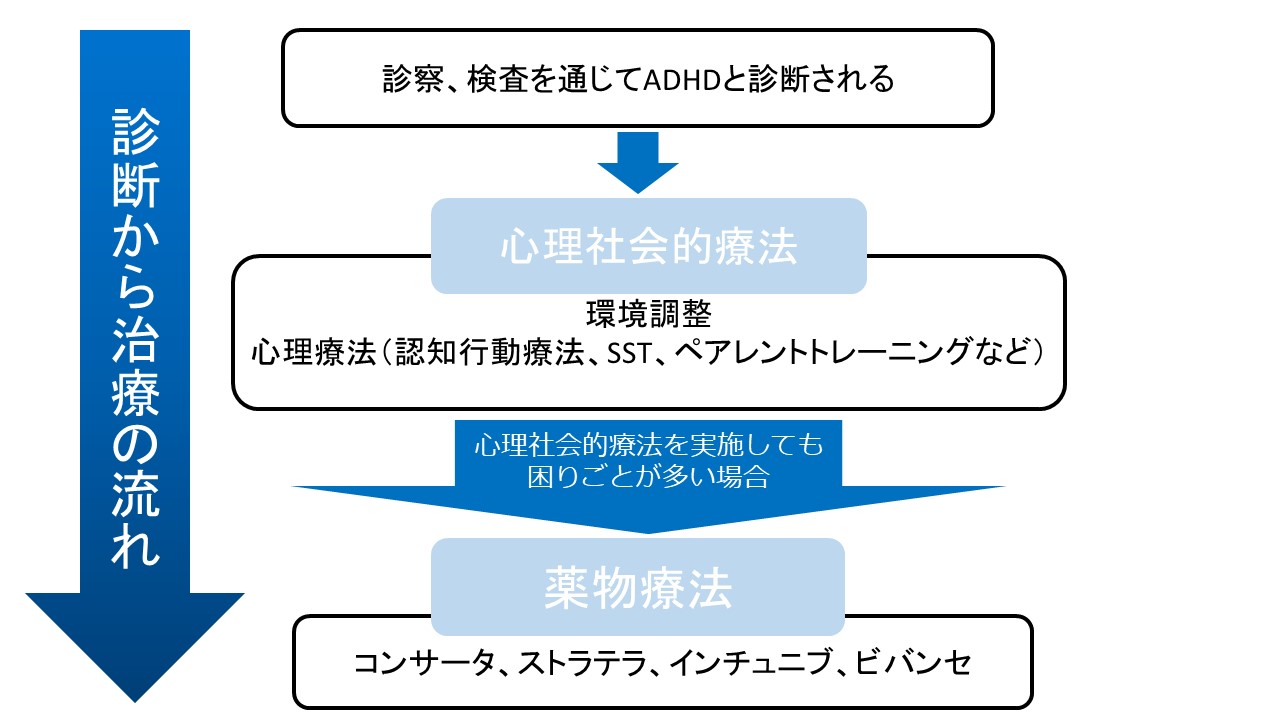

ADHDの治療は心理社会的治療と薬物療法の2つが挙げられます。以下に詳しく説明してきますが、治療としてはまずは心理社会的治療を実施した上で生活の中で困りごとが多い場合に薬物療法が選択されます。ADHDと診断されたからと言ってすぐに薬物療法が選択されるわけではないことは知っておいていただけると幸いです。

心理社会的療法というのはADHDの方が自分の行動の特徴を理解し、状況に応じた適切な行動をとれるようになるために行っていくもので①環境調整や②心理療法が挙げられます。

①環境調整として

日常生活の見直しとして以下のようなことを実施していきます。

■時間管理が難しい

携帯電話やスマートフォンのアラーム機能やスケジュール管理アプリを利用する。

家族や友人、同僚などに約束時間を知らせてもらう。

作業や勉強などと決まった時間するなどルーチン化して生活の中で習慣化する。

■忘れ物やなくしものが多い

保管場所を固定する、必要なものは前日までに準備する習慣をつける。

必ず目に入る場所に持っていくものを置いておく。

■ケアレスミスが多い

指示を受けるときにはメモや文章など残るもので残す、頭で考えるよりもできるだけ目で見て確認できる方法を使う。

毎日の業務を決めたやり方で決めた時間にするようにして抜けを減らす。

②心理療法として

社会生活を送る上で快く受け入れられる行動、態度はどのようなものかを理解し、適切な行動をとることができるように対人関係の技能や社会のルールやマナーを学ぶソーシャルスキルトレーニングや認知行動療法などがあります。

また保護者の方へ向けての心理療法としてペアレントトレーニングがあります。ペアレントトレーニングとは保護者がADHDの子どもへの理解を深め、家族間の悪循環を減らし、より良い日常生活を送れるように具体的な対処法を習得するための心理療法になります。

具体的には保護者が子どもの望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすための接し方や方法を学んでいく方法です。

③薬物療法

先ほど説明したようにADHDと診断されても日常生活で困りごとが少なければ、心理社会的療法を中心に治療を行っていきます。それでも生活上の支障が多かったり自尊心の低下が著しい、人間関係の悪化が目立つ、学力の低下が著しい場合などは薬物療法が選択肢に入ってきます。

5.まとめ

本日はADHDの診断に関して説明していきました。

ADHDと診断されるにはADHDの診断基準を満たしておりそれが12歳以前より存在していること、またその発達凸凹があることで日常生活に支障を生じていることが必要になってきます。

そのため現在の症状やそれによる日々の生活の困りごとに加え、小さい頃や学生時代の話、周囲の方からの客観的な情報を聴取した上で、心理検査などの検査を実施します。

この記事の中ではどのような検査を実施するのかに関しても説明していきました。

振り返りにはなりますが、当院では初回の診察から検査を通じてその方の特性をしっかりと把握した上でADHDの診断を行っていきます。

心理検査などを通じてその方の得意苦手を把握することで診断がついた後の支援に関してもより個々人に合わせたものを提供することが出来ると考えております。

この記事を読んで日々の生活の中でお困りの方、ご自身がADHDではないかと感じた方はお気軽に一度ご相談頂ければ幸いです。